Der Weg am rechten Donauufer entlang Richtung Krems - kommt man um die Ruine Aggstein nicht vorbei. Allein beim Namen Aggs fühlt man sich schon ins Mittelalter zurückversetzt. Es bezeichnet ein Gebiet, das mit der Axt geschlägert worden ist. Ein Großteil der erhaltenen Burg, erbaute bereits nach 1100 der Hochfreien Manegold III. von Aggsbach-Werde. Vom ausgehenden 12. Jahrhundert an, sind bereits die Herren von Aggswald-Gansbach aus der Kuenringersippe als Burgbesitzer anzunehmen. Der Aggsbach wurde bereits 830 als Accusabah genannt (MG DLD, S. 3). [1] Wie die Wasserversorgung auf der Aggstein funktionierte sieht man im Grundriss des Planes von Anst. v. Reiffenstein & Rösch aus Wien. Hier sind der Brunnen und die Zisterne gut sichtbar eingezeichnet.

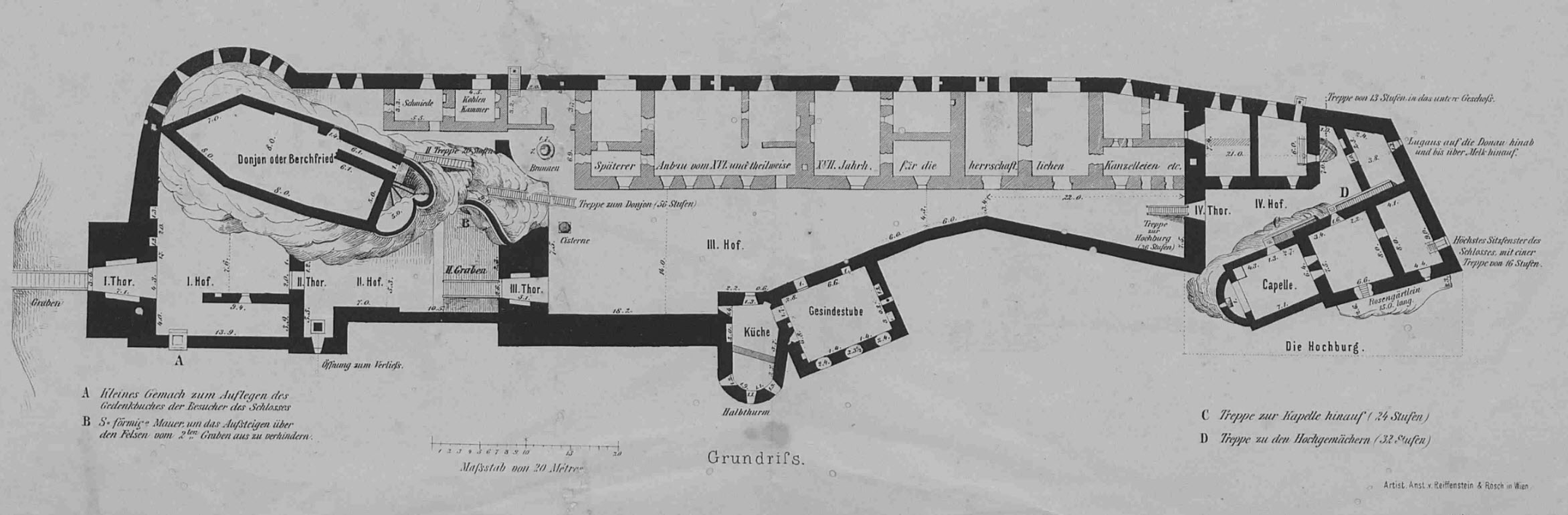

|

| Schloss Aggstein, Grundriss mit Brunnen und Zisterne, ohne Datum, (DASP - Diözesanarchiv St. Pölten) |

Die Hunde von Kuenring

Mit Azzo von Gobatsburg, aus Sachsen oder dem Rheinland (Trier) stammend, kommt im 11. Jahrhundert der Gründer der Familie Kuenring in das heutige Niederösterreich. Laut Urkunde vom 29. Dezember 1056 erwarb die Familie drei Königshufen im Ort Hezimaneswisa, heute Hetzmannswiesen nahe Kornneuburg, es reihten sich Besitzungen im Waldviertel, Weinviertel und Wachau dazu. Seit 1136 nannten sie sich nach ihrer Stammburg Kühnring bei Eggenburg und Hadmar I., gründete 1137 das Stift Zwettl. Sie waren wesentlich an der wirtschaftlichen und kulturellen Entwicklung des Landes beteiligt.[2] Dürnstein war freies Eigen der Kuenringer, im „Tal Wachau“ waren sie Erbvögte der Klostergüter von Niederaltaich und besaßen die Hochgerichtsbarkeit und Mautrechte, zugleich standen sie in der Dienstbarkeit der österreichischen Herzoge.[3] 1192/93 hielt Hadmar II. von Kuenring den englischen König Richard Löwenherz in Dürnstein gefangen, was im Auftrag von Herzog Leopold V. geschah, da sich dieser angeblich in Akkon mit Richard Löwenherz zerstritten hatte. Dabei soll es zur Entstehung der österreichischen Flagge gekommen sein.[4] Seine Söhne Hadmar III. und Heinrich von Weitra nannten sich selbst die „Hunde von Kuenring“ und das war keine Beleidigung, sondern wurde von ihrer Mutter Euphemia aus dem Haus der Herren von Mistelbach übernommen.[5] „Hund“ war ursprünglich ein ehrenvoller Name für einen Ritter, den die Mutter von Hadmar III. und Heinrich von ihrem Vater „Heinrich der Hund“ übernommen hatte. Erst durch die Erhebung der Kuenringer gegen den Landesfürsten kam dieser Namenszusatz in Verruf und wurde später auch spöttisch für die Enkelkinder von Hadmar II. verwendet, als „Hündchen“.[6]

Entstehungsgeschichte der österreichischen Flagge

Der Historiker Joseph Freiherr von Hormayr beschreibt bereits im Jahre 1823 ganz unverblümt wie es zur Entstehung der österreichischen Flagge kam: „Der Hauptsturm des 24. Juli 1191 gelang. Leopold, mit Richarden des Tages vorderster Held, pflanzte der Erste seinen Banner, auf die hier und da schon gebrochenen Mauern. Sein weißer Wappenrock war ganz von Feindesblute roth, bis auf den Streif, der quer um seine Hüfte das Wehrgehänge bedeckte: des österreichischen weißen Querbalkens im rothen Felde, höchst romantischer Anlass. Im wilden Richard entbrannte nun ungestüme Eifersucht gen den Nebenbuhler seines Ruhmes. Er ließ das österreichische Banner vom ersiegten Wall herunterreißen und durch den Koth schleppen, er eignete alle Beute ausschließend den Seinigen zu, ihnen allein die von der allgemeinen Verwüstung frei gebliebenen Quartiere.“[7]

[1] Rudolf Büttner, In: Burgen und Schlösser Dunkelsteinerwald, S 136 – 138, Wien 1973

[2] Kuenringer - Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Kuenringer, (Zugriff: 26.09.2019)

[3] Wolfgang Häusler, In: Melk und der Dunkelsteinerwald, S 200, Wien-München 1978

[4] Leopold V. (Österreich) - Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Leopold_V._(%C3%96sterreich), (Zugriff: 25.09.2019)

[5] Wolfgang Häusler, In: Melk und der Dunkelsteinerwald, S 201, Wien-München 1978

[6] Karl Brunner, In: Die Kuenringer, Wissenschaftliche Schriftenreihe Niederösterreich 53, S 12 ff, St. Pölten 1980

[7] Josef Freiherr von Hormayr, In: Wien, seine Geschicke und seine Denkwürdigkeiten, S 32, Wien 1823 https://babel.hathitrust.org/cgi/pt?id=mdp.39015063801669&view=image&seq=40, (Zugriff: 27.09.2019)